挑一个地方,举家去旅行,就想到了杭州。我们的主张是从上海南站乘慢车沿老的铁路线赴杭,在西湖边的酒店住上一夜,在西湖边悠悠地漫步,随意地看看四周的景,找湖畔的茶馆喝喝茶,吃一些湖边的特色菜肴。

那天上午,多云的天气,太阳时有时无。火车的速度其实也不慢,就是依靠的站多了几个,途中又有几回的暂停。座位就是原来的卧铺,走廊上的车窗下,将靠壁的凳子放下来,坐在那里,望着窗外,大片葱绿的田野,清清的河流,白墙黑瓦的农舍,在眼前人来送往,广阔的天空一大块一大块地向后移去。思绪在这个时候,真是自由地飞翔。看着孙辈的大宝,正拿着速写本画着图,二宝已有八个月大了,正在我们的怀抱中。她也充满好奇地看着窗外的世界。

正想着,嘉兴站到了。这个月台,多年不见了,屋柱边有辆铁皮的手推车,写着嘉兴内粽的红字。看来放在那里早已不用了。车经南湖,从树丛中看波光粼粼,不禁忆起1970年12月来此,坐农船前往烟雨楼。

不多时,车至长安镇站,亦觉亲切。近年来多乘动车、高铁往来沪甬,久未到此了。比起急急忙忙、走马观花,还是在这种火车里待上几个小时为好,这是使自己的心情体验到无限悠久的几个小时,真可谓千金难买啊!听得“哒哒哒”的车轮声,记起郁达夫先生《临平登山记》中的首句:“曾从沪杭甬的通车去过杭州的人,想来谁也看到过临平山的一道青嶂。”他觉得这好像给你一个信号,接下来在杭州可见到真正的山水了。

到了杭州站,我们一家六个人,推了童车,乘上地铁。出了站,拿了手机摸路,约刻把钟,达酒店。酒店原在网上预约,设施简单,价却不菲,上了二楼,推窗一望,马路对面为一小道,直看过去,湖面如镜,可想地段并非一般。一番安顿,已是午间,穿过对面小道。此小道短短一段,名谓花园弄。到了湖边向左一看,即是一景“柳浪闻莺”。亭中石碑上所刻的四字是清圣祖康熙三十八年题的。沿湖一带,正是一步一景,步步有文化。

我们朝着右首漫步,远眺保俶塔,见塔尖削倚天,亭亭玉立,曾闻“雷峰如老衲,保俶如美人”的说法,恰如其分。描述西湖之美的文字,不计其数,这里不来多嘴了。在湖边稍一辨认,新建的雷峰塔正与宝俶塔相望。

环湖的游览车满载着客,一辆辆迎面从身旁急驶而去。我们走到知味观,上了二楼用餐。一个大饭厅,人声鼎沸。服务员将我们导入一圆桌,有味菜名叫“油炸葱桧”,放在菜谱首页,倒也好奇,一尝,原是薄薄一层面粉裹了油条,忽恍然大悟,此“桧”乃“秦桧”,这太有杭州的饮食文化特色了。还有一只“火腿丝莼菜汤”,清谈的汤色,爽滑清香,感着了西湖的气息。

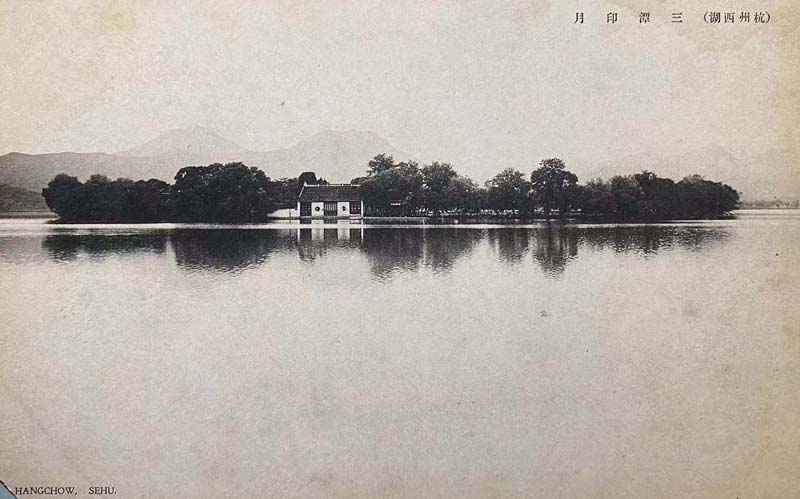

乘上游船驶发小瀛洲。在湖上环顾四周,山水依旧,又有建设新貌映入眼帘。登上小瀛洲,游人如织。遂跟着人流来到“三潭映月”的所在。见小石塔三,鼎畸水中,昔人谓三潭深不可测,建以镇之。旋即上船离小瀛洲,经湖心亭,心中默背张岱《湖心亭小记》文中句:“天与云、与山、上下一白。湖上影子惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人二三粒而已。”从前上语文课,对此文真是钦佩至极。

船靠白堤,至中山公园门口,见一巨石,上书“孤山”二字。正门湖边,有一牌坊,题写着“碧血丹心”。我有一张90年前的明信片,黑白照里就是此景,牌坊下一位女子,穿旗袍撑纸伞的背影,很静。在公园门口购一折扇,正面为西湖景,反面印着白居易词的《忆江南》,“江南好,风景旧曾谙……”早已耳熟能详。

沿着白堤朝着苏堤那里走,看到不少名胜古迹,还有名人雕像,其实都是归家静读的引子。至苏堤口,见一两层石舫,进内喝茶,舫中空荡无人,倒也清静。茶资每客百元,送一只有盖的玻璃保温杯。杯上印着卢某某的名字,遂问,是哪位古人。店家说是村里负责人的名字,是他带领村民种茶叶的。舷窗外见苏堤的“跨虹桥”,满溢着诗意。

天色将暗,时有细雨,“楼外楼”新楼,灯火辉煌,座无虚席。旁一老房子,实为“楼外楼”老馆,进内见墙上挂着镜框,有周恩来总理与外国贵宾在“楼外楼”的合影。这里有太多的故事了。

看着楼外楼的窗边,想起四十余年前我坐在那里喝过酒的。走出门外,我们全家在写着“楼外楼”的横匾下拍照留念。

过去的日子,回头看看,蛮有趣的。从一九八六至今,将近四十年了。当年,有幸从豫西调到宁波电力企业工作。后来喜欢写点小文章,忝列浙江电力作家协会会员,多篇小文刊于《东海岸》。陈富强老师每年要组织活动,到杭州的次数就多了。到过西溪,到过乌镇,到过黄山,都是先到杭州,最后回到杭州。从杭州市区乘了大客车,所经之处,郁郁葱葱,名胜古迹不胜枚举。约是秋季吧,在往黄山的途中,陈富强老师说,本想在杭州开个会,现将会议放在车上,提议每人讲几句话,一下子,车中就活跃起来了,车窗外,粉墙黛瓦骑马楼,经过收割的田野,静待着来年的春耕。车内你几句,他几句,依次发言,带着浙江各地口音的普通话,精彩纷呈。

那时,省电力局有份刊物《电力安全》,主编卢工。刊物全为白色纸张,封面上方为“电力安全”四红字,下即是文章目录及作者名。记得此刊为每月一期,初次投稿文题是《知己知彼,百战不殆》,不想,隔了数天,即收到省局卢工打来的电话。不久,前往杭州参加《电力安全》年会。宿“四季青”宾馆,次日游清河坊及胡雪岩故居。在胡雪岩故居,亭台楼阁自不必去说它,我想起四个字“荣华富贵”。第二年,卢工又组织了一次年会,次日参观新建的雷峰塔。乘了四周透明的电梯上去,每层有佛教及民间传说的金色绘画。地下层有原雷峰塔倒塌的旧砖瓦,四周悬挂着电视机,播放着现代的舞蹈,白娘娘挥舞着白色的水袖,好似十分哀怨的模样。扯几句“断桥”的话,在白沙堤东,宋名宝石桥。宋钱惟善有“阿娘近往段家桥”之句,故亦名段家桥,又称短桥,桥上旧有亭,以雪景为称,故“断桥残雪”。《白蛇传》得以永久相传,深感文学的巨大影响与魅力。

有一时期,对写小言论文章感兴趣,经常投稿于《浙江能源报》,有一篇《安全生产,步步为营》,居然得了个奖,拿了本证书。正是盛夏,那天去杭州开会,正巧火车票买完了,坐了大客车去的,时值午间,车刚经钱塘江,手机响了,编辑老师说,“你在何处啊?”待我到西溪宾馆,午餐已接近尾声。有趣的是,我一个人住一标房,想想也是,单位里就派了我一个人去参会的。

曾读过潘光旦先生的《武林游览与人文地理学》,从武林(杭州)游览谈到人文地理学,堪称大手笔。其中说及杭州山水特佳,杭嘉湖又为浙省最膏腴之地,与江南之苏、松、太并称;在平日即为徕民必趋之所。宋都南迁,河洛间从龙之臣为数甚大;是有事之秋,移植独多,中国史上,最显著之一例也。长江以南,固无处无江北徕民之迹,而钱塘一带最彰明较著者,南宋之改都为之。同时说到,杭人口音,不南不北,颇若苏、松口音与京音之混合物;此尽人而知之事实也;与广东梅县一带之“客家人”有河洛口音,与一般粤音也是有区别的。

有本书,题目非常的妙,叫《三句不离本杭》,作者陆毅成,他在抗战前后曾主持浙江民政工作。书里有篇文章《堤上花枝尽姓苏》。此录一节:“在对日抗战时期,杭州沦陷。日人在苏堤种了许多株樱花。胜利回杭,我便通知杭州市政府悉予移去,并仍在杨柳与杨柳之间,补植桃花。次年春季,又回复了桃红柳绿的良辰美景。”陆毅成先生生于1905年,生长在杭州。

手头上的这本《江南名胜寻游》,是大伯送给我的,此书出版于上世纪三十年代,书页全已发黄,里面插有医药与健康书籍的广告。书中介绍杭州的内容十分详尽。除了名景点的分布及来龙去脉,还有一日游、二日游、三日游,一年四季景色,另有杭州附近名胜和观潮指南,有趣的是专门有方言解释,如“木老老”、“木夫夫”、“空老老”、“刨黄瓜儿”、“要子”、“发厌”这些,计有四十几句。“特产”中的这些文字,乃可慰旧时情怀。

就说“制造品”,有太平坊王星记的杭扇,大井巷张小泉鼎记之剪刀,清河坊方裕和,金华公司之火腿,义隆之家乡肉,清河坊孔凤春之香粉,及天竺筷、竹器、佛珠,无不名闻天下。

在“食品”一节里,道有西湖菱、桑芽、菊花、九制橄榄、葡萄干、山核桃、炒梅酱、塘棲之枇杷甘蔗,无不名闻遐迩。

五十多年前,翻鲁迅的书就多一些,其中对于雷峰塔倒掉一论再论。从来有宝俶塔如亭亭玉立之少女,雷峰塔如老衲的讲法。真想去杭州看看。正巧,1977年的国庆节是农历八月十八,我就在前一日的半夜,乘上慢车到杭州了。住在同事的一个熟人家里,当时都不大住旅社的。那户人家开着“老虎灶”卖热水的,还制作鸟笼。老楼房,木梯吱吱的响。马路对面是民族乐器厂,国庆前夕,厂里院中职工坐在椅上拉胡琴,曲为《二泉映月》,颇为动听。

晨起在门口喝喝茶,看看街景。“雷峰夕照”那一景是没了。上六和塔,票价一角。爬上塔的最高一层,一老者问我,这里能否“钱塘观潮”,他特意从无锡赶来的。他说古诗上就是如此写的。我说观潮在海宁盐官,今日长途汽车票已售完,我已买了明天上午去盐官的票。次日到盐官,好天气,江边的宝塔砖木陈旧。在街上的小饭馆里用餐,伙计热情,菜价在一两角之间,喝土黄酒一碗。饭后去茶馆喝菜,茶馆门口贴一红纸,写着来潮时间几点几分,对面邮电局门口亦有同样的告示。约离观潮时间还有半小时光景,街上朝江边方向行人渐多。大家静候江边,只听得本地人喊,潮来了,潮来了。闻得潮声如雷,然后就看回头潮了。顷刻人散。在江边长亭里,又遇无锡老者,他拿出一瓶五加皮来慢慢地喝了。

从盐官观潮返杭,已近黄昏,在西湖旁的工人路浴室洗澡,澡堂里几乎无人,服务员十分热情,频递热毛巾,聊聊沪杭间的闲话。然后进知味观二楼,点一饭一汤,约为三角钱吧。

知堂老人的书里,说几百年前,一个日本的僧人在旅途中总要点茶来喝,有人就说在旅途中将就一些好了。僧人回答,难道旅途就不是生活吗?此言真有意思。四十年前,我一个人到杭州去旅行,住的那户人家主人就说,你这个人倒蛮“发厌”的。杭州方言里“发厌”即是“蛮奇怪”的,那么一个人的旅行难道不是生活吗?不过,就是这一次,杭州给我留下了非常美的印象。在楼外楼底层靠窗的位置,面对湖光山色,点了“醋溜鱼块”,价为一元六角,上桌一看,一只大大的腰子盆,量足味美自不必说了,即将已点好的“炒猪肝”退了。喝一瓶“杭州啤酒”,很醇。饭后,踱步至西湖边石凳稍息。太阳还没有落山,秋风轻轻拂过,湖水在岸边发出一点响声来,就有点不知今夕何夕了。

此后,想起杭州,就会想起在西湖边的那个傍晚。

蔡体霓-刊于2025年《东海岸》杂志