很愉快地想起自行车的那些往事。

我有个习惯,将一些票证放在一个印着“中秋月饼”的四方铁盒子里。近日翻检,看到一张“镇海区公安分局自行车牌照工本费收据”,下面一行字:“兹收到自行车1014101号人民币:壹元伍角正”,再一行是编号,还有“收款单位:镇海区公安分局”,日期为1990年1月22日。

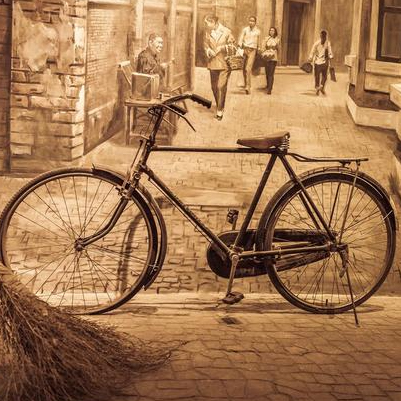

看到这些票证,当年骑车飞驰的情景好似又回到眼前。这里,先说一段购车的经过。1986年底,我调到镇海发电厂工作,住在甬江边的集体宿舍里,开了门,东望招宝山,正面朝南看对江田野村舍,江中船来船往尽入眼帘。到了夜里,主厂房灯火璀璨,令人神往。刚到镇海的几个月里,在食堂吃好夜饭,时间尚早,我就常常去城关。出了厂门,宁镇路上蜜黄的街灯照在身上,小巷子里居民窗户里透出温暖的光。走着走着,见到镇海电影院旁的人民商场雪亮一片,在那里转了一圈,就沿原路返厂了。

有一天晚上,住在楼上的一位青年职工,下楼来跟我说:“我看你每晚走着去镇海,蛮吃力的,我的一辆自行车借给你踏。”那晚我就骑着他的自行车去人民商场。出了商场,我用车钥匙将一辆黑色平车的锁打开,正推上几步,一中年人叫住我,说你可能把锁开错了,这辆是我的,你的一辆在旁边。还说,你的一辆车比我新。我连向他致歉,说真巧真巧,彼此笑笑,然后各骑各人的车上路。后来想想,稍快一步,车就骑错了,叫我如何还车。当年,自行车还是蛮贵重的。

于是,我决定去买辆自行车。同部门的钱师傅说和人民商场的职工相识,可帮我挑一部好一点的车。上午,就同她一起去那里买了一辆“海狮”牌自行车,价为一百九十八元。

有了自行车,我每星期骑自行车回潘火桥家里。单程将近三十公里。如顺风的话,从虹桥出发,到孔浦大约半个小时。春二三月里,两边菜花如金,阵阵花气令人兴奋。经过甬城,过了新江桥,又上老江桥,不多时,就可到家里了。返程时,如遇逆风,这一脚一脚的,小腿如绑铅块,好不容易过了宁波大学那一段,见路对面村口有卖青团,即买两只来吃,歇歇力,再向前踏一会儿,就见到高耸的大烟囱了。一位家住虹桥的倪师傅跟我说了句很风趣的话:“顺风踏味道,顶风踏劲道。”

后来,我乘厂车回家了,自行车停靠在宁波和义路战船街那里。厂里职工有将近三十辆的自行车停在上街沿,连成一排,为保险一点,单位出资请了战船街的一位居民管理自行车,还用一根长长的钢丝绳用布包好,将自行车串在一起。有时回家早一些,就去她家,她十分热情地将铁锁打开。虽说这种管自行车的小事,她也是很负责的,早晨待厂车开走,将自行车锁好,晚间,早早地候在马路旁,站在自行车边上。

自行车旧了,毛病也多了,有时候,早晨上班车子还好好的,下班时,不是前轮胎就是后轮胎的气瘪了。有一回,在下白沙下了厂车,发觉自行车的后轮胎的气嘴“小橡皮”坏了。结果,将车一路推去,天色渐暗,华灯初上,两眼寻找自行车修理铺,走了半个多小时,到了江东张斌桥,看到路边有“补胎打气”木牌,如遇“救星”,在那里换上“小橡皮”,将轮胎打足气,一路轻快而去。

蔡体霓-刊于2023年3月20日《今日镇海》