从一只小小的装黑白相片的纸袋说起。

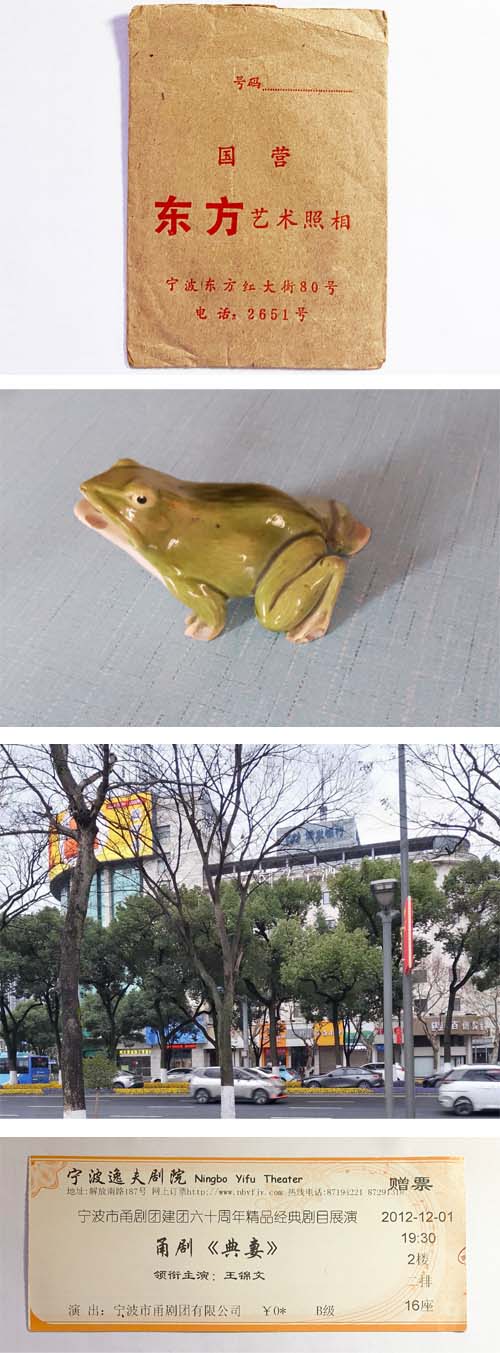

这只小纸袋用黄皮纸做成,有成人手掌大小,中间印有“国营东方艺术照相”几个字,其中“东方”两字色深略大。下方为地址:宁波东方红大街80号;电话:2651号。距今有50多年了吧。

彼时,宁波中山东路曾一度改名为东方红大街,后又恢复原名中山东路。小时候我跟着长辈叫这条路为东门街,至今还改不过口来。这只不起眼的相片小纸袋,留下的是浓浓的回味。

这家照相馆,大概在中山东路原“老三进”鞋帽店的西边。因“老三进”门牌号是30号,而“东方艺术照相”的门牌号是80号,我推算它与冠生园食品店相邻。以前冠生园里的麻饼,宁波人叫“吉饼”,常在喜庆时馈赠亲友。

从照相袋里抽出的照片,是妻子年轻时与三位女同事的合影,她们站在单位露天的水泥扶梯上,分为前后两排。那时候,拍照深受大家喜爱。前排一位同事颈脖上还挂了条毛巾,看得出是刚放下手中的活。照片上的她们,个个笑容满面。

当时在乡间拍了照,会拿着胶卷到宁波城里的照相馆洗印,然后在合影人中分发。时间过得真快,这张照片居然与相片袋一同保存至今。

家中有一只瓷质的青蛙十分逼真,我把它摆在台钟旁,这只瓷蛙亦有来历。

30余年前的一个星期天,秋色正好,我和岳父等人一同到宁波市区走走,在东门口的东福园午餐。记得二楼的餐厅靠窗那里分隔成几个小间,面拖黄鱼是必点的。望窗外,马路对面“一副”食品店门前人来人往,和义路口那里的文化用品商店顾客盈门。

餐后,我们一行沿着东门街朝西慢行,到了开明街口,左拐往城隍庙方向走。已是午后一点钟光景,不知不觉来到大梁街。见街边有不少地摊,摊上多为当地居民家中旧物。摆摊的一个老伯伯说,这里的老屋要动迁了。

来到一个30多岁的青年面前,他的地摊上有一些小摆件,看到其中一只瓷质的青蛙,尤显灵动,周身绿莹莹的,肚皮上刻着外文。我说:“这只‘青蛙’1元钱卖给我吧。”他起先不肯,我爱不释手。他叫来自己的老婆,问她可否。他老婆对着“青蛙”朝外挥挥手,于是,瓷蛙就“跳”到我手里来了。

今年4月初,由沪来甬数日。这天午后从江厦桥过马路朝东门口去,见邮电局转角左侧的一排屋面,遂用手机拍了几张照。想起几十年前,这里设有客运售票处,在此时节,往上海的轮船票非常紧俏,晨间开售,稍过一段时间就卖完了。

过去,邮电局隔壁的一幢楼,进门处的上端有“长途电话”的红字招牌。上得二楼,服务大厅敞亮,靠窗是一排较高的柜台。我对坐在柜内的姑娘说,需打长途电话。她递上一张一本书大小的表格,我在联系地点空格上填写了“上海”。她说:“交50元钱。”我递上钞票,由她指定到某号电话间,并嘱咐我,“打完电话来结账。”

服务厅的里端靠壁是一排电话间,每间可站立一二人,门上有序号,有玻璃小窗口。我找到电话间,里面有人在通话,等了较长时间,门开了。我进内打完电话,结账。可惜那张结账单过了30多年找不到了。

10多年前的这张观戏票根却留下来,亦有一段美好的记忆,从中也能看到甬城的人文印迹。

票根上内容为“宁波市甬剧团建团六十周年精品经典剧目展演”,日期是“2012年12月1日”,演出地点为宁波逸夫剧场。这张票根是套票中的其中之一,记得一套票可观六七场甬剧,戏目有《半把剪刀》《宁波大哥》《典妻》等。

这套票是如何获得的呢?当时《宁波日报》刊登“征文启事”,其中一条可写与甬剧相关的人物或往事。

说来我与甬剧确实有缘,表姐在20世纪50年代曾是上海堇风甬剧团的演员,师从傅彩霞。在宁波,我找过表姐从前同剧团的老同事。

文中记了这么一段往事:1980年,我由豫返沪探亲,在上海南京东路黄浦区文化馆看到一幅海报,上面写着甬剧《半把剪刀》,由上海黄浦区业余甬剧演出队演出,并注明“原堇风甬剧团”。文化馆在上海服装公司九楼,即从前的“先施公司”。我与家人一同前往观看,嬷嬷与徐凤仙等人是相熟的,还去后台与他们叙旧。

《半把剪刀》头几场由范素琴扮演陈金娥,后几场陈金娥的扮演者为徐凤仙,陈金娥的弟弟陈福根由史少岩扮演,徐天赐一角由柳中心扮演。征文寄出后,不久收到来信,告知获奖者可凭此信到南大路一个与甬剧相关的文化机构领取双份套票。

一晃眼,又多年过去了,只留下了这一张票根。

蔡体霓-刊于2025年6月13日甬派《四明文艺》