手头这本刊物,是百年前由宁波鄞县潘火桥村的蔡氏族人在上海编辑的。

说些来历。

100多年前,潘火桥蔡氏族人以生计所驱,迁居沪上者日增一日。据当时统计,已有数百人,而其一半有所建树。在此背景下,有几位实业界的蔡氏族人遂于1921年元旦热心组织了“蔡氏旅沪同宗会”。数年后,印制了这本会刊,从中可见“蔡氏旅沪同宗会”当年在沪活动频繁。

发起人之一的蔡同滋先生在序言中道:“后来者偶然惟因职业不同,平素不相谋合,致日久情疏同路人,同人有鉴于此,于是几经筹划设立同宗会。恐言而不行,行而无记,所以每事每物一一记录不敢有忘,辑成一刊,先述四年,以给来者作为参照,备列会章细则,会员地址职员工作情况,出入账目,会务记略,以明确证信而以备参考。”

刊物与一本书大小相仿,封面为湖绿色,正中是振翅欲飞的白鸽。此与乡间代代相传的一段缔姻佳话有关。

翻开刊物,前为同宗会会董、评议部、干事部诸位先生的相片。接着是印有飞鸽的会旗、宗族全景图片,旁有题为《族景》的诗一首。诗由张琴先生撰写,诗云:“祖宗缔造忆从前,德泽延长八百年。一览人烟声在目,民生瓜瓞颂绵绵。济阳望族衍鄞东,扰扰炊烟一望中。南渡于今近千载,海康旧泽咏家风。”

今潘火桥畔有一座四角凉亭,亭中石碑上刻有张琴咏潘火桥的诗,此诗亦收入刊物中,题为《潘火桥·即搬火桥》。诗云:“迤逦长堤十里遥,好将旧迹问渔樵。一程引入柯亭胜,指点东塘第七桥。长塘迢递到东柯,且住且行过客多。竞道此中形胜地,应将潘火作盘河。”旁注张琴为沙孟海的老师。

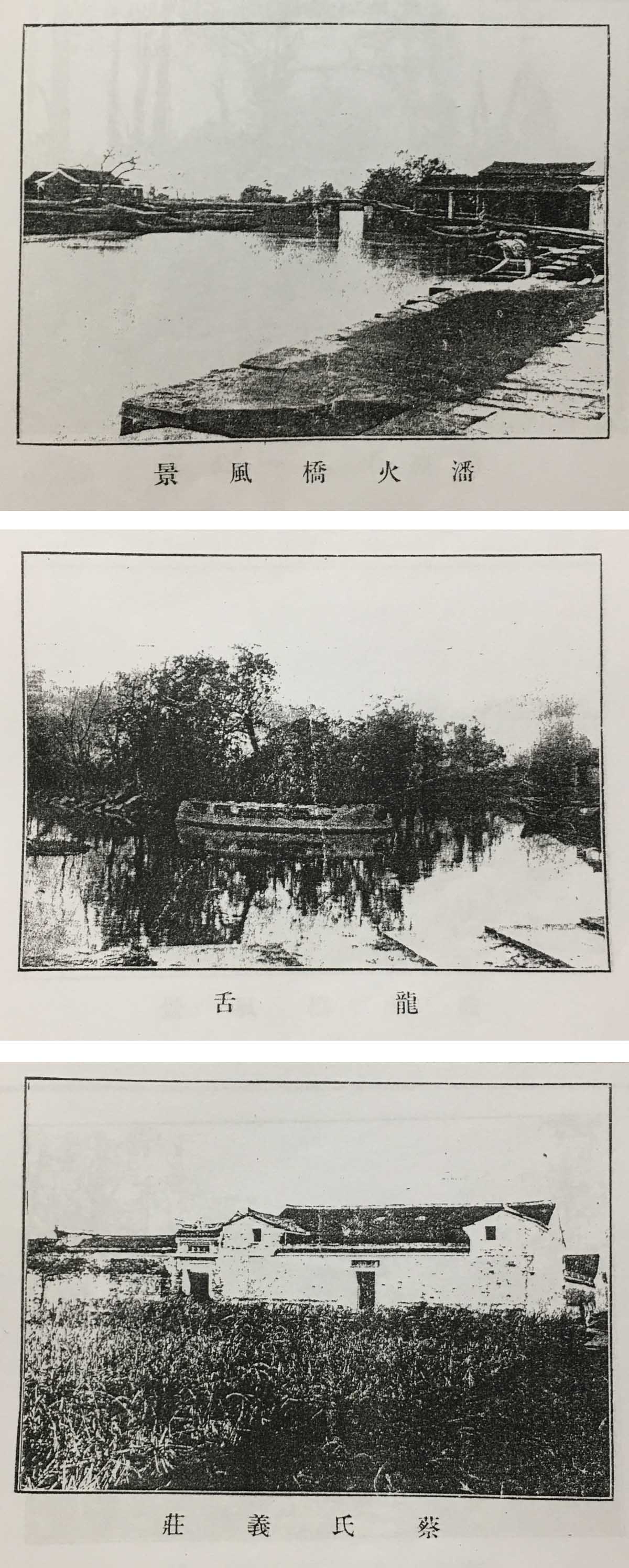

刊物中还有蔡氏宗祠、蔡氏义庄、潘火桥风景、龙舌等图片。

“龙舌”是村中一景,对此有说明文字,录于此。“此吾族所谓龙舌也,迂回曲折妙造自然,环植杨柳扶疏苍翠。昔人议建文昌阁于其上,以揽东钱湖之胜,盖是固吾族地脉所关也。仁初于其端复甃以砖石使之隆起,庶既巩且固不致有坍陷之患云。”文后为“癸亥孟秋和铿敬题”。看来,蔡和铿先生是摄影者,文中提到的仁初,即连续当了数任“蔡氏旅沪同宗会”会长的蔡体鳌先生。

100多年前,潘火桥蔡氏族人来沪者日众,见此情状,实业家蔡体鳌先生在1925年所撰的《本会缘起》里称,虽已分门别户,而况其为同宗,当同舟共济,伸出援手,其中道:“鳌客游歇浦垂三十有七载,德薄能鲜,愧无建树,幸庇先人余荫至有今日,每兴客地收族之思略尽是亲必顾之义。”

照刊物上文字所述,“蔡氏旅沪同宗会”工作做得很细,如“调查股专司调查旅沪同宗确实状况”。另成立了“蔡氏旅沪同宗储才学会”,从章程第十条来看,“本学会以普及教育起见,试办伊始,以初高及中等教育为主旨,待后经费充实再行推及至大学,假如每年经费有千元者,再另行分配。”并特意指明“男女同受教育”。

刊物里有会员通讯录及办事细则、会费、家训、家乘辑要等内容,尤以家乘辑要为多。

我感兴趣的还有“文艺”部分,不少作者身在上海,心怀故乡。

有一首《咏农》写道:“忽闻叱犊声,绿野有人耕。蓑笠一身荷,乡居不慕荣。”

还有一首《春燕》道出了居于老屋时常见的情景:“旧巢新筑把泥含,为子而谋苦亦甘。瞬间秋风容易到,随风漂泊去何堪。”字里行间亦见作者当时的心境。

刊登的散文随笔有《义庄记》《友于山庄》等。撰写《友于山庄》的蔡协钧先生在文旁附有摄影作品,文中介绍,此山庄乃“吾三世祖新五公自建,距城一百里,由我族乘舟至韩岭市上,坐轿进山约计三十里,其地万山环抱,双峰竞秀”,山庄里“茂林修竹,风景清幽,而特产牡丹天竹,为浙东之冠”。可见是去踏访祖业后有感而作的。

百年前,这些文艺作品是如何投稿的?他们有定期活动吗?我想,多数人是用寄信的方式吧,或有人将稿件送至同宗会事务所,地址在上海虹口天潼路152号。

蔡体霓-刊于2025年9月8日甬派《四明文艺》